|

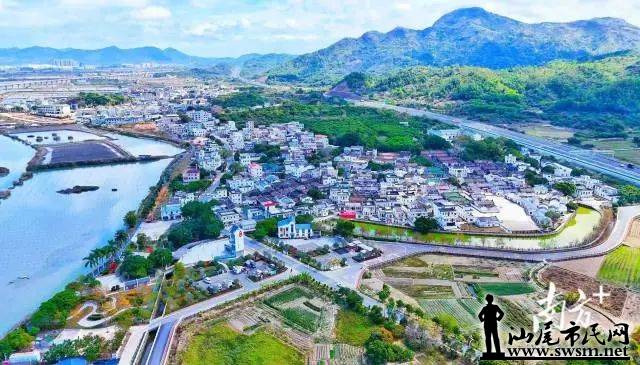

这个暑期,海滨旅游持续升温,汕尾迎来不少游客。汕尾城区红草镇新村村是一个位于长沙湾畔的沿海村落,村口的室外展陈区吸引了不少游客驻足观看。

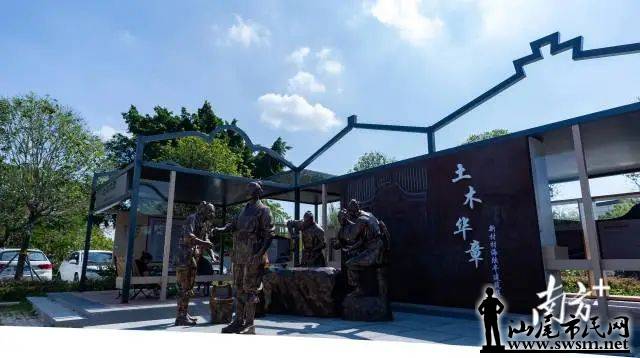

与传统博物馆不同,新村村整村被打造成一座“没有围墙的博物馆”,采用全开放模式且不收取门票。村口的室外展陈区设有海陆丰民居建筑文化渊源、古代城乡建筑风貌、民居建筑习俗传统等六个板块,村内各节点分布的独特参观内容被串联成特色旅游路线,记录着汕尾先民在这片古老土地上安居乐业、建设家园的足迹。

文化共融 多元共存 自人类出现,便为生存发展不断创造更好环境,“衣、食、住、行”是其中重点。如今城乡常见高楼或平屋等居住形式,但古代劳动人民关于“住”的情况却鲜为人知。 “真没想到汕尾还有这么多故事。”来自广州的刘女士趁着假期带孩子来汕尾度假,在去晨洲村的路上意外地发现了这座“博物馆”。她说,之前看宏村的徽派融合建筑很震撼,没想到省内的汕尾也不差。

海陆丰民居在文化融合与建筑设计上底蕴深厚,一砖一瓦都透着历史韵味。走进新村村,大部分建筑墙上都设置了二维码,游客扫码就可聆听相关讲解。 在新村村入口处,一棵老榕树冠盖如伞,浓密枝叶间垂下串串榕须,在微风中轻轻晃动。新村村大学生村官吴畏,他平时负责村里接待讲解工作。他说,海陆丰乡村的村口、路旁、溪池边常植榕树。榕树以顽强生命力受尊崇,是奋发向上的象征,被村民唤作“神树”“风水树”。尊榕爱榕的传统早已融入血脉,成了海陆丰人抹不去的乡土情结。

从地理上看,海陆丰位于汕头和惠州之间的一个相对独立的单元,封闭的环境本应形成较为独立的文化。但在北宋末年至南宋时期,由于中原地区和长江流域战火纷飞,北方人口大量南迁海陆丰。

到了明代,海陆丰再次迎来大规模的闽南移民,也带来了闽南地区的方言、风俗习惯、宗教信仰和音乐文化,多种文化交织出了独特的海陆丰文化。

而说起海陆丰文化,难以绕开的莫过于乡族。在封建王朝生产力极度落后的情况下,同姓同族之间互相依靠,抱团取暖是在所难免的,围绕一姓一族所展开的生产劳动对海陆丰地区的建筑发展有一定推动作用。

依托于独特的乡族,如今新村村就有祠堂、庙宇、私塾、家宅等诸多独具海陆丰风格的建筑,可供游客参观。

宜居为先 兼顾功能 建筑是一门艺术,它是国家或一座城市的独特标志和记忆,是审美性和实用性、技术性与艺术性的统一,并具有自己独特的艺术语言。

“刘德华主演的电影《红毯先生》就在此处取景。”吴畏说,在新村村,可以看到很多独特的小洋楼,新村村民到香港经商人数众多,逢年过节会回到村里,也将外地的建筑特色带回来,因此这里的民宅既有潮汕风格,又偏西洋风格,形成一道独特的景观。

从村落分布来看,海陆丰村庄的择址、布局具有岭南风格、滨海特色,村落布局以梳式、围寨式为主。其中梳式布局,住宅南北向排列整齐,非常规则,前后建筑留有间隙或封闭成侧向小院,两列建筑间留巷,作为村里的交通要道,有防火作用,称为“火巷”,体现了海陆丰先人们在建筑领域的智慧。

而围寨式则与徽派建筑以及全国绝大多数地区的民居有着巨大差别,更像是吸取了闽南土楼的设计思路。

吴畏介绍,古时海陆丰地区民风彪悍,且正义感强,为了防范海盗、土匪的骚扰侵犯,条件较好的村庄修建起了城堡、寨墙以拱卫乡梓。敢于斗争反抗,这也正对应上了自古“天上雷公,地上海陆丰”的民间说法。

从海陆丰民居的建筑个体形式来看,主要以“一明两暗”型为主,也就是只有正厅,左右房(间)。民居以大厅相当于多功能厅,主人祭祀祖先、接待亲朋好友、家人聚会、用餐都在这里,两侧房间一般做卧室与厨房和贮物房。

由于受生产力限制,海陆丰民居大部分都是这种结构,空间相对较小,适合于小户人家生活。

此外,“三合天井”型 (三间两廊) 俗称“三间过两伸手”“下山虎”“双背剑”,这是海陆丰民居普遍存在的一种布局形式,也相当于“一明两暗”的升级版。

两者的区别在于“三合天井”型正房前面两侧,各配一厢房(护厝),中为天井(阳井),把炉灶、杂物等安置到厢房。除了保留多功能厅的核心功能外,多出的厢房也适合人口更多的家庭使用。

条件好些的人家,则采用“四合中庭”型,也叫“四点金”,民居以中庭(天井)为中心,上下左右四厅相向,整座屋外观为方形,形成一个十字轴空间结构,这应是吸收了北方四合院的建筑理念。

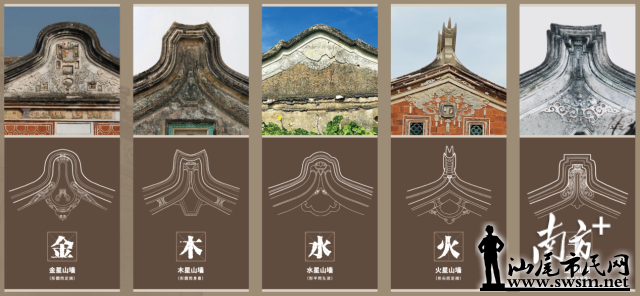

五行相生 寄托美好 为适应温热多雨气候,海陆丰民居设计进深大、出檐深,厅设外廊、厅堂及厢房的屏风隔扇多做成可拆卸的屏门,能够达到较好的通风及防晒效果。别具一格的“五行”山墙,更是海陆丰民居的一大特色。

山墙被称为“厝陂头”,以形状不同分为“金木水火土”五行。在海陆丰人的传统观念中,民居风水的好坏,关系到一家人、一族人的前途、命运、祸福和成败。所以人们在起厝的选址上特别慎重,建造过程也特别讲究。

因此,工匠们会根据建筑物所在的方位、地形、地貌、周围环境与厝局,结合宅主的生辰八字,设计建造出金星、木星、水星、火星、土星五种基本形式的墙头,由此形成了独具特色的建筑文化。

在建筑装饰方面,海陆丰民居具有鲜明的地方特色,兼顾务实和精美。装饰种类繁多,有石雕、木雕、嵌瓷、灰塑、平面彩绘、门神彩绘、描金漆画等装饰种类,大都布置于门窗户扇、墙头屋脊、外墙檐下、梁架下。装饰题材以神话传奇、历史故事、戏文典籍、民间传说、博古静物、江海水族、花果草虫、祥禽瑞兽等内容最广为选用。

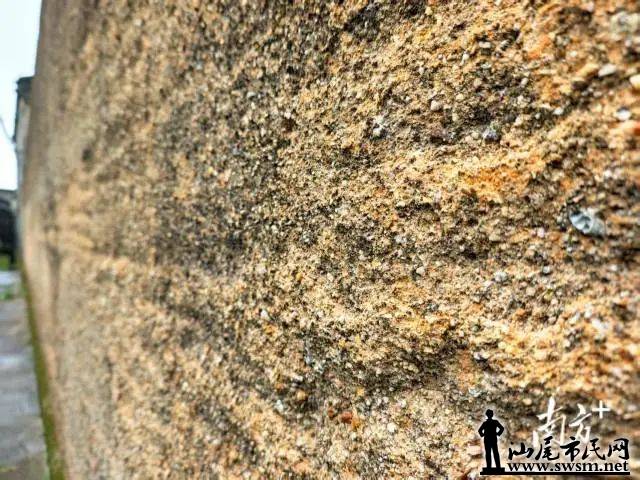

除了空间布局与山墙设计,海陆丰乡土建筑的墙体构造同样藏着地域智慧。 与周边闽南红砖墙、广府青砖墙不同,新村村乡土建筑的墙体绝大多数是“三合土”夯土墙。这一现象的成因在于:当地盛产灰沙与贝灰(蚌壳、蚝壳),使得夯土技术得以延续;而由灰沙土按3:1比例加入贝灰(或掺红糖水、秫米浆)制成的“三合土”夯土墙,不仅耐用(可历经数百年无损),造价也更低。制作“三合土”夯土墙时,需先将材料“熟化”,严格控制含水量(标准为手捏成团、抛地即散),并在墙角用竹片、木条布筋加固以增强整体刚度。

进入近代,海陆丰民居有了更多红色文化元素。如祥益大院,是香港大营救时期柳亚子的掩蔽处之一。成兴大院则是何香凝的掩蔽处,也因这段历史,这里被评为广东省红色革命遗址、汕尾市首批多党合作宣传教育基地。

吴畏介绍,新村村在农房风貌提升上,坚持因地制宜、统一规划,杜绝照搬照抄、大拆大建,坚持在维持原有建筑风格的前提下优化修缮,最大限度保留和还原村内风土人情景观,留住乡愁。

来源:南方+记者 彭骏 部分图片由受访者提供 |