本帖最后由 无脚蛇 于 2025-9-3 13:18 编辑

在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,海丰县海城镇南门社区的南门红色文化街,正通过“红色热土,英雄人民”主题专栏,静静讲述海丰人民在大革命、抗日战争、解放战争及新中国建立后波澜壮阔的革命斗争历程。

在“抗日战争香港文化名人大营救——护送何香凝、柳亚子史料馆”这里记载着,在那场惊心动魄的大营救中,从香港、惠州、澳门,到海丰、龙川老隆直至韶关,处处可见海丰革命者、交通员、爱国商人与革命群众奔波的身影。他们以大义凛然的担当与奉献,用血肉之躯诠释了民族危亡时刻的赤子之心。

史料馆内,抗日老战士的回忆实录与抗日战争红色故事缓缓铺陈,将海丰人民在营救香港文化名人过程中涌现的可歌可泣的英雄壮举,娓娓道来。

抗日战争红色故事

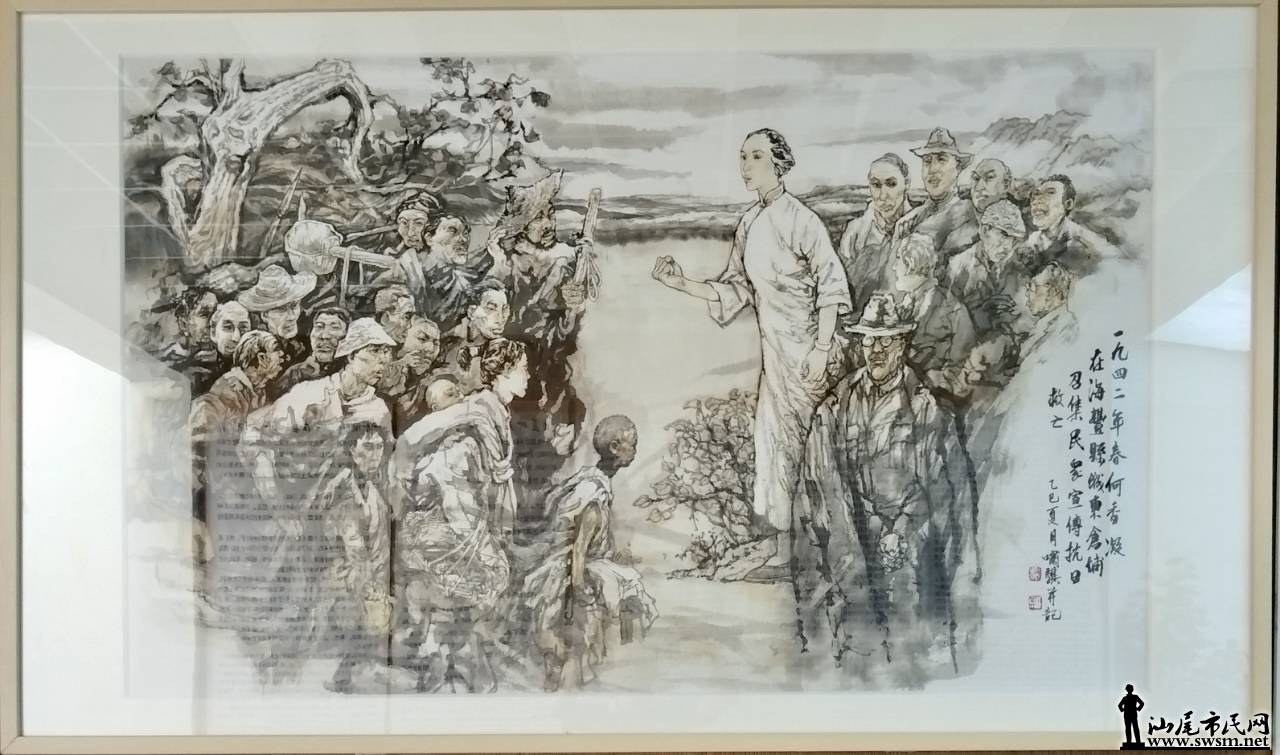

护送何香凝柳亚子东渡海丰

水尽粮空渡海丰,敢将勇气抗时穷

时穷见节吾侪责,即死还留后世风

1941年12月,太平洋战争的硝烟如汹涌的潮水,迅速蔓延至香港。日本海陆空三军同时发动猛烈进攻,毫无防备的英军仓促应战,在短短十八天的激烈战斗后,香港防线全面崩溃。12月25日,港督无奈宣布投降,这座东方明珠就此沦陷在日寇的铁蹄之下。

日军占领香港后,立即展开了残酷统治。他们封锁港九交通要道,实施严苛宵禁,分区分段挨家逐户搜捕抗日爱国人士和文化界人士。一时间,香港街头腥风血雨,日军烧杀抢掠,无恶不作,城内粮水奇缺,盗贼横行,人心惶惶,陷入一片黑暗与恐惧之中。

在这万分危急的时刻,中共中央及南方局迅速做出反应,紧急指示粤港两地及沿途各地党组织、八路军驻港办事处和广东人民抗日游击队,要不惜一切代价,将滞留在香港的爱国民主人士和文化界人士安全转移到大后方。这场关乎民族文化血脉存续的生死营救行动,就此拉开帷幕。

湾仔道上,一个身着唐装、眼神坚毅的青年人正疾步前行。他警惕地环视四周,在确认安全后,闪身进入一栋门口贴着日本兵盖着印章告示牌的小洋房—“香港攻占前夕,先遣司令官驻足此家”。此人正是谢一超,一位来自海丰的革命者。早在大革命时期,他就投身革命并加入中国共产党,亲身参与了海陆丰三次工农武装起义。大革命失败后,为躲避敌人追捕,他远走南洋,即便身处异国他乡,依然心系祖国,继续从事革命活动,积极组织华侨捐募物资,参与华侨青年回乡团等组织,以各种方式支援祖国抗战。1939年,他来到中共八路军香港办事处工作。这憧小洋房楼,曾是“八路军驻粤港办事处”。原来日军占领香港从东区向中区推进时,先头部队看中了这栋颇为坚固的洋房,便赶走所有住客,让“先遣司令官”在这里住了一晚。尽管日军如此野蛮,他们怎么也不会想到,如今又是这栋洋房里,却住着指挥布置营救抗日地下工作者及文化人士,民主人士的领导工作者。讽刺的是,日军留下的告示牌,反而成为了这栋建筑的“护身符”,让汉奸、流氓不敢轻易靠近滋扰。

二楼房间内,廖承志见到谢一超走进来,立刻快步迎上前,神情严肃地低声说道:“现在日本鬼子在香港疯狂搜捕抗日人士和文化界人士,局势已经到了千钧一发的时刻!党中央发来紧急指示,我们必须争分夺秒,把这些民主人士和文人安全撤离香港。你要尽快通过各种关系建立落脚集中点,将他们化妆成难民,按照预定路线护送出去。周恩来同志特别关心何香凝、柳亚子两位老人,组织决定由你亲自负责护送,一定要确保他们万无一失!”谢一超神色坚定,重重地点了点头,毫不犹豫地转身投入到紧张的筹备工作中。

他深知,这些文化人士和爱国民主人士在香港发挥着不可替代的作用。他们创办《大众生活》《保卫中国大同盟》《光明报》《华商报》等刊物与报纸,无情揭露国民党当局消极抗战、积极内战的行径,积极呼吁建立反法西斯统一战线,动员民众抵抗日本侵略者;他们还积极募捐物资,将大批海外抗日物资转运到大陆抗日阵营。正因如此,他们成为了国民党反动派的眼中钉,更被日本法西斯和汉奸走狗视为心腹大患。

日军占领香港后,由于物资极度匮乏,为解决粮食供应问题,计划将一半以上的香港居民遣返回内地。中共党组织敏锐地抓住这一时机,决定利用日军对居民遣送证、回乡证审查相对松懈的机会,通过各种渠道获取回乡证件,安排抗日人士和文化界人士混入难民队伍,撤离香港。然而,日军虽然在大规模疏散居民,但对中共党员和抗日人士的搜捕从未停止,香港至九龙海面关卡林立,稍有嫌疑就会被逮捕。这使得营救行动必须格外小心谨慎。针对年老体弱、无法从陆路撤离的文人,党组织专门安排了水路,护送他们前往澳门、海丰等地。

永胜街,这条充满浓郁海陆丰风情的街道,又被称为鸭蛋街。街道两旁商铺林立,经营着家禽蛋类、海鲜咸杂、山货五金等。在这里,海陆丰话和潮汕话交织,偶尔还能听到几句粤语,因为这里是海陆丰人聚集地域,浓浓的乡情成为了天然的掩护。桂丰堂作为海丰同乡会的堂口,此时正陆陆续续迎来一些身着长袍、罗缎的男男女女。他们神色匆匆,满怀不安与期待。没过多久日子,这些人再次走出桂丰堂时,已然换上了难民的装束,有的挑着箩筐,有的背着布包,疲惫的神情中透着警惕。人群中,何香凝、经普椿、柳亚子、柳无垢等人混迹其中,随着难民队伍缓缓前行。

然而,前方的关卡如同虎口,日本兵带着伪军和汉奸正对过往行人进行仔细盘查,稍有怀疑便拳脚相向。何香凝心中一紧,她深知,挑夫箩筐里藏着仅存的珍贵字画书籍,不仅是个人的心血,更是文人对民族文化的寄托。千钧一发之际,她强作镇定,上前用流利的日语对日本兵说道:“太君,我们约好的船只要开了,时间紧迫,能否行个方便,让我们先过去?”日本兵听到她熟练的日语,不禁愣住,疑惑地问道:“你怎么会说日本话?”在何香凝从容的应对:“因为这十几年我一直在日本人开的茶叶商行做帮工及佣人,所以会说日本话,现在老板已回国,我只能跟着家人及亲戚一行回家乡了”。日本兵听罢,脸上的警惕之色稍稍缓解,或许是因为听到熟悉的母语而产生的亲切感,他挥了挥手,示意他们一行人先过去。伪军及汉奸们只能眼巴巴的看着这个气质高贵的“难民妇女”一行人顺利离去。而在旁边一直密切关注着这一切,内心充满担忧的谢一超,此刻也终于把悬着的心放了下来。

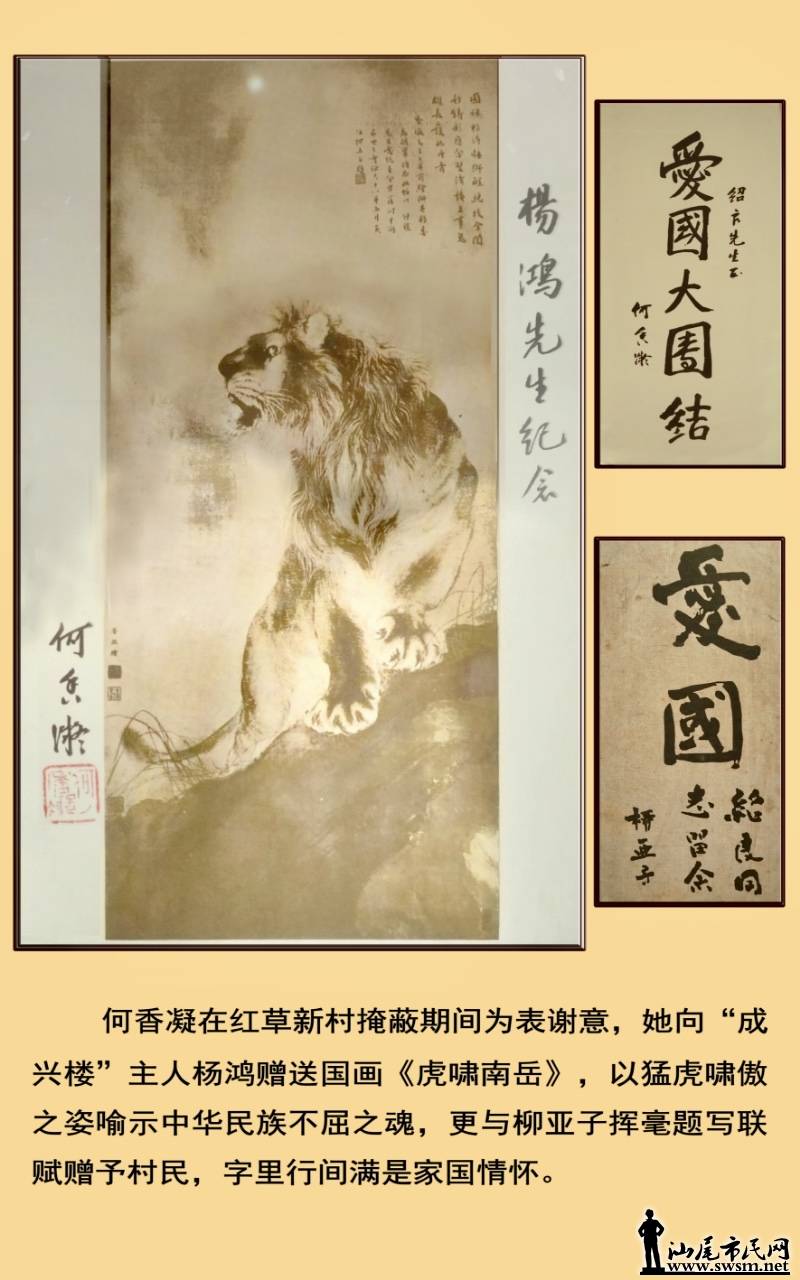

谢一超领着何香凝、柳亚子等人,好不容易来到长洲岛,谁知由于日军封锁,原来准备的货船已遭破坏。面对骤然变化,谢一超立即安顿好何、柳等人,经多方面努力找到海丰商人,香港胜昌商行杨充守,成兴商行杨鸿商洽后,搭承他们包载家属回乡的船只。经过无数的波折与艰难险阻,他们终于抵达了码头。杨鸿早已在此等候多时,他看到人已到齐,立刻有条不紊的将何香凝,柳亚子分别安排在两只帆船上。

载着何香凝等人的帆船在茫茫大海上艰难前行。然而,命运似乎总爱给他们制造磨难。途中,帆船遭遇海匪。这些海匪如同海上的恶狼,拦住他们的去路,索要买路钱。谢一超见状,毫不畏惧,向前用江湖黑话跟海匪打起招呼,并报上是洪门会曾大哥的人,但见财眼开的海匪哪能轻易放过。谢一超孤胆智勇摆出红黑两道的利害关系,与海匪斡旋两天两夜,或许是忌惮曾大哥的势力,他们也没敢过多为难,便拱手让行。

本以为危险已经过去,可没想到更大的危机还在后头。离开香港又行了一程,突然,一艘日本兵巡逻艇出现在视野中。日本兵如凶神恶煞般登上旁边船只,日军并没有进行严加搜查,而是把船上机器拆下来带走。因为日本人规定私家船上不能装发动机。船家见状急忙拆除船上机器沉下海底。随后只能靠三根桅帆乘风航行。不幸的是,海上波涛汹涌,刮起逆风,船上没有动力,人们只能在原地干着急,听天由命。他们已经在海上漂泊了七天七夜,船上储备的食物和淡水也都快要消耗殆尽了,在这快要让人绝望时候,突然出现一艘抗日游击队的巡逻船,他们了解船上情况后,向上级汇报后,很快送来许多食物淡水,还特别递上一张纸条,交代把牛奶,鸡蛋留给何香凝使用。这时,东风也适时的吹起,帆船在众人期望中乘风扬帆,向着海丰的方向驶去。

|