本帖最后由 郑海奕 于 2025-5-3 22:55 编辑

海丰觉醒叙事:那些滚烫的名字与街巷

1919年的暮春,海丰的凤凰花尚未染红枝头,一场关于家国的热血叙事已在青石板路上悄然起笔。17岁的彭湃站在孔庙飞檐下,望着攒动的人头中那些坚毅的面孔——杨嗣震袖口的粉笔灰、郑志云发间的草屑、蓝丁贵裙角的油墨痕,这些带着生活温度的细节,终将在历史的宣纸上洇染成永不褪色的朱砂。

一、龙津桥头的晨钟:当少年喊出山河

时间:1919年5月12日卯时三刻

地点:海丰龙津桥至城隍庙前街

晨雾未散时,龙津桥下的捣衣声突然被一声清亮的呼喊切断。海丰中学的学生们举着竹制标语牌,牌面“还我青岛”的墨汁未干,顺着木纹洇成深痕。走在队伍最前的彭湃忽然停步,从长衫里掏出一方白布——那是他连夜用针刺血写下的“外争主权”,指尖的结痂蹭在布面上,绽开一朵朵暗红的花。

“看啊!这是青岛的血!”他跃上桥边石栏,布角被晨风吹得猎猎作响。桥下撑船的老艄公正往烟斗里按烟丝,抬头时烟袋坠进水里;绸缎庄的二小姐扒着窗台,攥着帕子的手把雕花窗框掐出白印。当“废除二十一条”的声浪掠过城隍庙的屋脊,檐角铜铃叮铃作响,惊起一群麻雀扑棱棱飞向灰蓝色的天空。

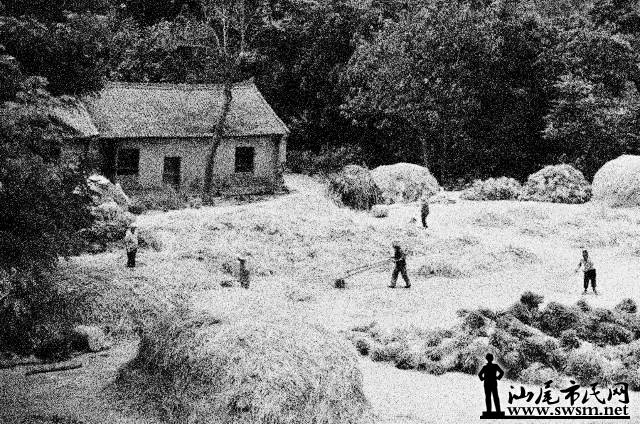

二、赤山晒谷场的星芒:从笔尖到锄柄的觉醒

时间:1919年6月廿三申时

地点:海丰赤山约晒谷场

杨嗣震的布鞋陷进晒得发烫的泥土里,他抹了把汗,把《新青年》卷成喇叭筒:“乡亲们,这日本布为啥比咱的靛蓝便宜?因为他们用咱的棉花,做成布再赚咱的钱!”台下,彭湃蹲在老阿公身边,用树枝在地上画通商口岸的分布图,郑志云则帮农妇哄着哭闹的孩子,把“抵制日货”写成歪歪扭扭的大字贴在竹摇篮上。

16岁的蓝丁贵挤在妇女堆里,忽然举起一只银镯:“俺娘说这是俺的嫁奁,但俺觉得,换成油墨印报纸更值钱!”话音未落,台下响起粗粝的应和:“俺家有两斤洋火,烧了!”“俺把东洋针全扔粪池里!”晒谷场的石磙旁,不知谁燃起一堆干草,浓烟裹着碎纸片升向天际,像一支支指向苍穹的火炬。

三、得趣书室的夜火:未冷却的理想炼金术

时间:1922年7月初七戌时

地点:海丰得趣书室

煤油灯在夏夜里摇出昏黄的光晕,彭湃揉了揉发酸的眼睛,目光落在墙上半片残留的标语上。那是1919年游行时撕下来的,“爱国”二字的笔画里还嵌着些许石灰——当年他爬上梯子张贴时,不小心碰落了墙皮。如今书案上摆着《海丰农民运动》手稿,字里行间仍跳动着三年前街头的炽热。

窗外传来细碎的脚步声,是郑志云带着农会骨干来议事。他们鞋上的泥点混着夜露,在青砖上洇出深色的花。蓝丁贵抱着一摞油印纸跟进来,衣襟上还沾着新印的《赤心周刊》墨迹。桌上的茶盏早已凉透,却没人在意——比起茶水,他们更需要的是把思想酿成火种,撒向更广袤的土地。

余韵:在时光里生长的纪念碑

今日的海丰红场,彭湃雕像的目光越过世纪的风尘,投向龙津河蜿蜒的方向。当年学生们焚烧日货的空地,如今铺满平整的花岗岩,每一块都刻着岁月的注脚。在赤山约的村史馆里,玻璃柜中陈列着半枚银镯、半截标语木牌,还有一本边角卷起的《赤心周刊》残册。

每逢五月,海丰中学的研学队伍会停在龙津桥头。讲解员的声音混着蝉鸣,落在学生们摊开的笔记本上:“那年彭湃站在这里时,和你们一般大。”风掀起少年们的校服衣角,远处凤凰花正盛,像极了百年前那场永不熄灭的青春之火。

(本文人物、场景均基于海丰革命史实艺术化创作,部分细节参考《彭湃传》及地方文献)

|