本帖最后由 无脚蛇 于 2025-10-30 19:56 编辑

金屿浮生:汕尾小岛渔村的蝶变

陈宝荣

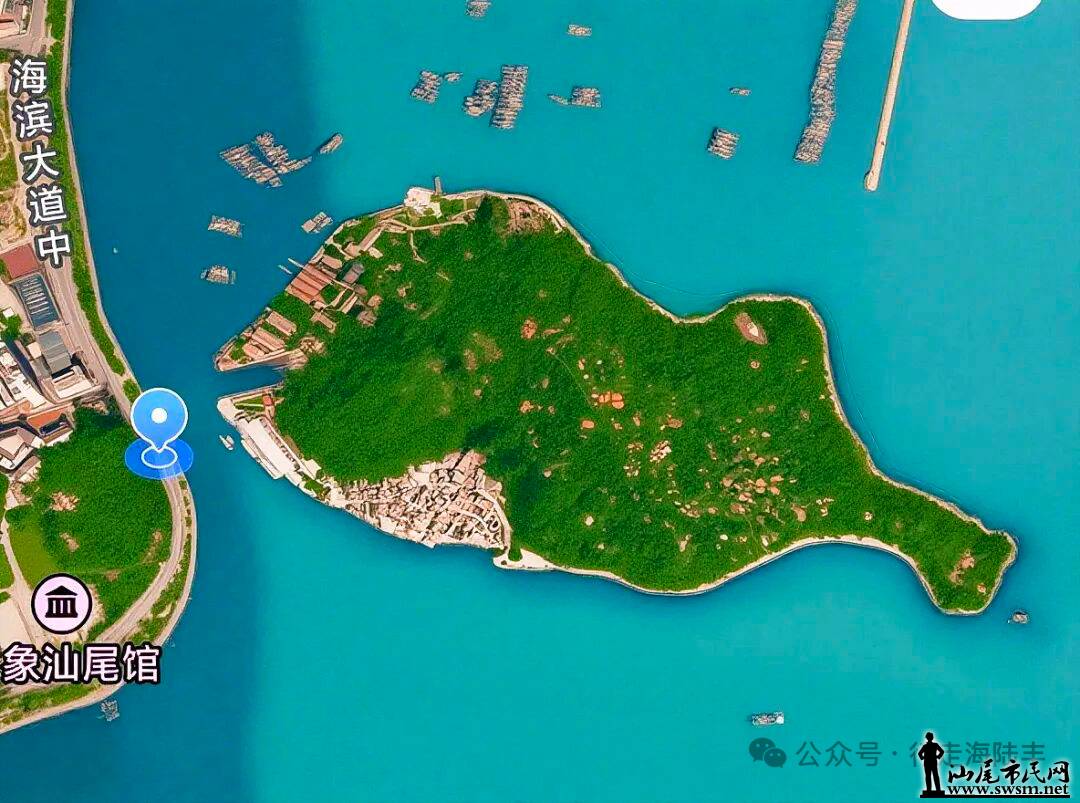

当汕尾凤山祖庙的香火仍在指尖萦绕余温,我转身邂逅了这座被时光温柔更名的小岛。N万年前地质运动的鬼斧神工,将虎山、凤山与鼎盖山的连理割裂,这片仅0.34平方公里的弹丸之地,自此开启了与岁月对话的孤岛守望。

大约四百年前,一户刘姓渔家驾着木舟劈开浪涛,穿越沙舌之尾的屏障,循着品清湖的波光溯游至虎山南麓栖居。他们以"屿仔"这个带着海盐气息的俚语为之命名——恰似汕尾人对稚童亲昵的"郎仔"唤声,裹挟着海风的温柔絮语。

嗣后,渔舟相继靠岸,迁徙者携着文明的刻痕,将"屿仔"雅化为"小岛"。他们洞悉虎山岛屿的灵韵:那浑然天成的头颅昂立、足履沉稳、尾巴轻摆,乃至隐秘的"脐眼",皆与猛虎形态暗合。遂择虎腹阜台构筑小小神宫,供奉妈祖金身,任由每缕袅袅青烟都系着渔船平安归航的殷殷祈愿。

清初禁海令骤临,如一场裹挟腥咸的海啸卷走了岛上的袅袅炊烟。开界之后,谢、石二姓先民自福建晋江渡海而来,在虎山南麓夯土为厝,凿开一眼咸淡相济的双生井,聚集他方渔民,将金山银滩的质朴愿景凝练成"金屿"村名。

然而,沧海馈赠总与风浪同行。金屿村历经的风灾肆虐与盗寇侵扰,恰似潮汐般循环往复,纵使掌管山川的伯公神明亦难全然庇佑。日寇铁蹄践踏之时,岛民只得将清廷护民碑凿作寨门基石,在东西两侧垒砌石墙以御外侮。

岛民深谙"行船走马三分险"的生命哲学,常将无名海难者的遗骸殓于向阳坡地共葬同祭,让澄澈月光为漂泊的魂灵铺就安息之路。在共祀的"公妈"牌位前,永远氤氲着最鲜美的鱼羹热气——这是渔家人对生命最虔诚的礼赞。

拈花一笑,新世更迭。 1952年,工业文明的曙光刺破海雾,广东省政府在此兴建木质船舶制造基地。数载春秋后,"汕尾造船厂"的匾名高悬,钢铁与木材的协奏曲在这方寸之地跃动,虽为渔家的木橹染上柴油机的时代韵律,却始终未曾惊扰岛民枕着潮声入眠的千年习性。

上世纪八十年代初,走私船的魅影掠过品清湖的暗夜,金屿人却坚守着祖传的渔网。沙毛鱼在竹篓里欢腾跳跃,墨鱼在舢板甲板舒展身姿,藤壶附着礁石低吟亘古的歌谣。

十年前,汕尾新政推启品清湖生态治理,碧波重焕澄澈光华;滨海大道如金色绶带,将小岛向大陆牵引百米之距。今朝建岛的钢架虹桥飞架两岸,完成这场跨越万年的陆地寻亲:那只离巢的虎山幼子,终得投入凤山母亲的温暖怀抱。

盛世华章里,登临岛顶的游人醉心于城市天际线的壮阔,却鲜少追溯其本初乳名。无独有偶,遮浪半岛外海亦有一座同名"金屿"。官方遂将品清湖中的明珠亲切称作"小岛"。

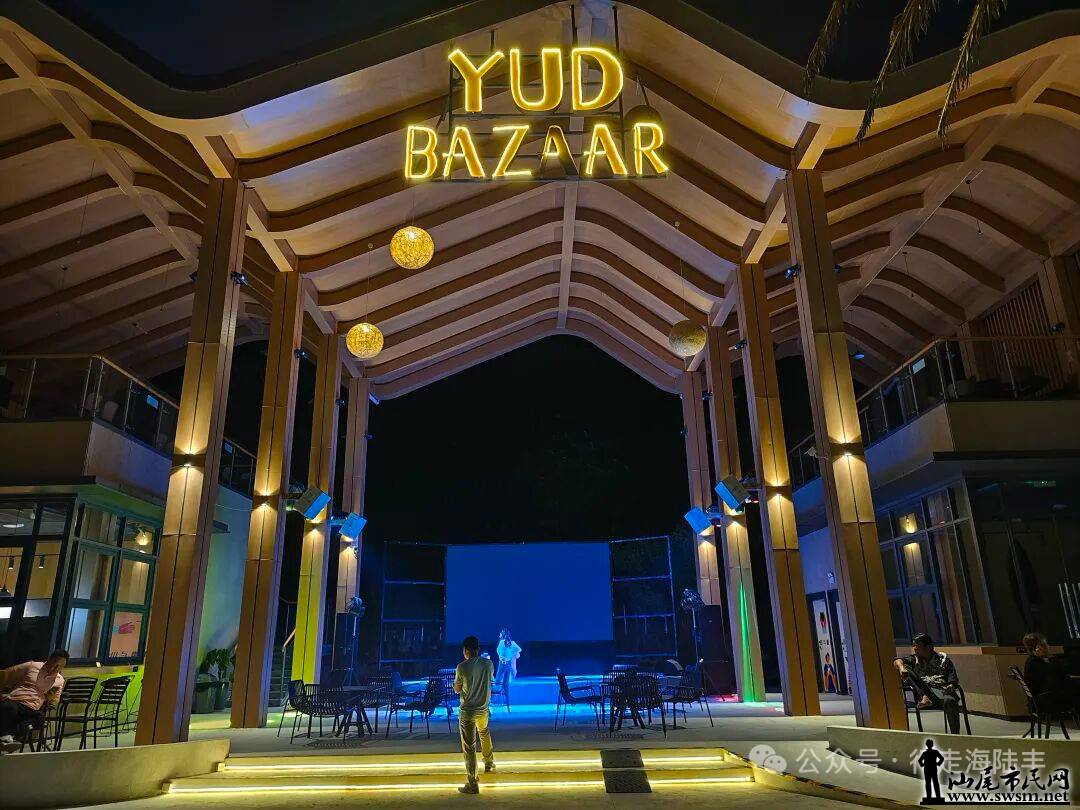

如今,这座省级特色旅游岛正经历华丽蜕变,旧船厂的骨骼或将重生为工业记忆展廊。码头边,"浮日见野"咖啡馆的招牌在斑驳老墙上投下青春光影,引得旅人循着水吧街的烟火气,穿过镌刻岁月的故村寨门,探寻渔家织网、归航卸货的旧日风情。

冬瓜盅火锅店的蒸腾热气中,一位老人向孙辈讲述家族渡海迁徙的往事。他正计划召回在珠海研习厨艺的儿子,以一道传承百年的白切猪脚,续写小岛的味觉诗篇,重煨那缕化不开的乡愁。

暮色四合时,钢架虹桥如竖琴弦索,两岸灯火次第亮起,婉转和鸣。这令人恍然悟得:金屿与大陆的世纪相拥,恰似台湾与祖国的血脉相连,如同潮汐与明月的亘古盟约,皆是时光长河里必然的归途。

当山海与时代共舞,这座小岛亟待情怀深挚的规划者、肩担使命的文旅领航者,将汕尾旅游版图中的精致配菜,烹制成令人回味的叙事盛宴。 虎头山巅的观景台石径与环岛栈道即将贯通,那些定格在镜头里的渔网经纬与炊烟袅袅,终将成为新汕尾最动人的时代注脚。

潮信更迭,日落幕起,品清湖的涟漪依旧轻吟。愿每位到访者,都能在这座浮生小岛上,邂逅岁月的馈赠,遇见美好的自己。

|