本帖最后由 汕尾资讯 于 2014-10-4 12:19 编辑

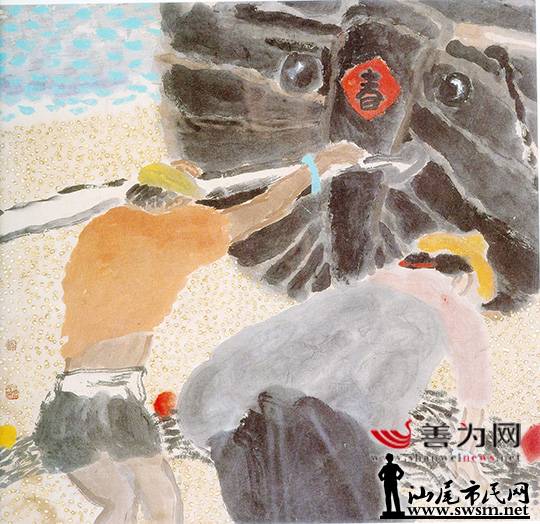

马文西,一个以“重彩文人画”而一枝独秀的画家。 他的履历简单而明了:1983年于广州美术学院中国画系毕业后留校任教;1986年留学日本;1988年毕业于日本文化语言学院;1992年毕业于日本筑波大学艺术研究科硕士研究生,任日本筑波大学艺术研究所教师。其作品《水乡之花》1982年入选“广东省年画展”;中国画《海港》1984年获“第六届全国美展”优秀作品奖;连环画《神锣》1984年入选“广东省连环画展”;《幽梦》1985年入选“全国青年画家作品展”; 1987年获阿尔及尔世界文化会萃团体金奖;2003年获广东省美展优秀作品奖等 。出版有专著《现代中国画教学》等。现为广州美术学院教育系教授、硕士研究生导师、综合美术教研室主任。 今年4月30日至5月11日,由广东省美术家协会和广州美术学院联合举办的““濯古出新——马文西作品展”在广州美术学院美术馆展出。一幅幅凝聚了马文西艺术才情与心血的重彩画创作,无不体现了他独到的创新精神和不懈追求的艺术之旅,更是他对这20多年来着重于重彩画艺术创作经历的一个回顾与总结。 家庭陶冶三上广州美术学院 马文西出生于海丰县一个人才辈出的书香世家。他的祖父马铁早年就读于日本早稻田大学,回国后历任海丰县中、小学校校长等文化职位,对于当时海丰的文化、教育事业做出了很大的贡献。外祖父李波是岭南知名画家高其丰的入室弟子。当时海丰的红宫、红场建筑布局和彭湃领导下的农会会旗就是李波设计的。叔公马育华是南方农学院的教授、大豆专家,曾留学苏联。还有一位叔公马彩是有名的学者,为中山大学美学教授,他著的《哲学与美学文集》受到当时学术界的好评,对于著作中充满睿智、哲理的警句曾被人称之为“马氏美学辩证法”。父亲马若愚在当时的海丰县城是一位享有名望、受人尊敬的画家、教师,后任海丰县文化馆馆长。他一生重视教育、爱护人才,培养了许多优秀学生和绘画人才。 然而, “文革”开始,马若愚首当其冲被打倒了,并在抄家之后一家人被下放到农村去了。环境的骤变,使还处于少年时期的马文西历尽艰辛磨难。但唯一让马文西值得高兴、至今还念念不忘的是在一个偶然的机会,他寻得了几本遗落的书籍:《沙士比亚戏剧》《古代散文选》《说文解字》等,他如获至宝地藏了起来,一有空就如饥似渴般地阅读起来,看了一遍又一遍,就是这几本被他翻得很烂的书籍,伴随着他度过了那一段漫长、艰苦的岁月…… 而更难得的是,在那么艰苦的环境里,马文西也从没有放弃过对画画的兴趣。他一边劳动一边学习,为了生计,还曾经每逢墟日就背起画架赶到农贸市场去摆摊,为赶集的乡人画像以换取一点工钱。在那个物质贫乏、落后的年代,人们很少照像,因而对画像和对会画像的少年马文西本人充满了好奇,生意也蛮好的。 在乡下度过了几年,形势稍为好转。1973年,年方20的马文西被汕尾贝壳厂聘为工艺美术设计员。1974年他自己创办了海丰二轻工艺厂,主要做贝壳盒、首饰盒、麦杆画等,产品十分畅销,一度拥有400多个工人。1977年,马文西以第一名的成绩考上了他梦寐以求的广州美术学院,可是,却因他的家庭成份被卡住了。第二年他又考上了该学院,同样又遭到了家庭成份政审不过关的问题,但却被上海戏剧学院录取。他心想算了,准备去就读该学院,如果当时真的去了,那他今天的命运完全就是另一种模样了。但命运还是让他在1979年第三次考上了广州美术学院。这次,幸得当时该学院国画系主任杨之光破格录取了他。 他终于如愿以偿踏上了绘画艺术的道路。 此后,他以一颗好学的心,努力钻研书法艺术,并勤于对书法理论的研究,不断修炼自己的笔墨功夫。他注重写生,几十年来,只要一出门他都坚持随身携带速写本,随时随地捕抓风景和富有画意的生活情境、山水风景,以娴熟的笔墨再现于画本上。他一直在探索、实践。 以文载画绽放“文人画”奇葩 马文西绘画创作涉及的门类颇广,他擅长工笔画、重彩画、大写意山水、人物、花鸟、书法、速写、素描等,并对当代艺术、装置艺术也颇有研究。他提倡“以文养画”,注重对传统文化的传承,从中汲取养分,再以不同的绘画技艺体现国画丰厚的文化与精神内涵。并将日本岩彩的美学观念融会于中国文人写意画中,让色彩美与写意性进行艺术的交融,这就形成了自己绘画作品独特的文人风格与色彩学技巧,也是他区别于其他画家独专一门的绘画技法。 “囊括万殊,裁成一相”。马文西说,所做的就是要传承与保守中国传统文化精神,即“六艺”精神(诗以抒情、书以纪事、礼以节宜、易以神化、春秋以义、乐以发和),以及用石涛的“一画说”去统筹笔墨风格,能保持自己的“笔迹”和“笔性”。同时,马文西强调国学文化的素养,只有努力汲取其中的养分,并力求文、史、哲融会贯通,再借鉴西方的文化精华与创新思想,更好地提升自己的艺术水平和精神境界,把现代国画画好。 他涉猎的范围虽然很大,但这几年正在逐渐完善自己的“笔迹”和“笔性”。经过这么多年的磨练与沉淀,希望能水到渠成地完成自己的“一相”。正是马文西一直坚持不断的文学修为,“以文载画”,使他的创作富有一股浓郁的文思情感与传统文人画的审美意趣,使其作品既具有文人独特的风格又十分生动、趣味。 马文西就是这样扎根在中国传统文化这块丰厚肥沃的土地上成材的。他崇古而不守旧,很有创新精神,着重在国画的根基上再进行艺术的嫁接——他曾东渡日本留学7载,深受日本岩彩画等画风的影响,富有创意地将其融入中国文人写意画中,让色彩美嫁接写意性,即是在传统水墨文人画的基础上与矿物质颜料、当代色彩相结合,进行色彩和材料运用上的大胆尝试与创新。20多年来矢志不移,勤奋不辍,创作了大量的重彩画,并经过长期的探索、研究,创作出独树一帜的具有现代感的“重彩文人画”。 马文西就这样孜孜不倦地追求、探索属于自己艺术创作的发展之路。他像一块海绵,吸纳于传统文化博大精深的海洋里。同时,揣摩历代名家的艺术精品,以丰富自己的文化底蕴、提高自己的精神境界和艺术品位。​(来源:汕尾日报 记者 郑冰利 文/图)

|